2025年4月11日上午,化学学院举办2025年第一届“化学前沿交叉论坛”。此次论坛邀请了上海交通大学崔勇教授、兰州大学唐瑜教授和中国科学技术大学李微雪教授,针对手性多孔晶体材料、稀土配合物功能材料、理论与计算催化等化学学科前沿发展领域,共同交流化学学科在探索国际前沿领域、满足国家重大需求、推动经济建设的重要地位和作用,分享在该领域的宝贵经验和深刻见解。在卫敏教授的主持下,三位教授在东区高精尖大厦学术报告厅,为全校200余名师生带来了精彩的学术报告。

上海交通大学崔勇教授以“手性聚集和结晶”为题,详细介绍了手性聚集和结晶策略,讨论了如何实现手性多孔框架材料的制备以及实现单晶生长和结构测定的方法。崔教授从手性科学与人类健康、高品质生活和生命起源等视角切入,引出了不对称催化和手性分离是制备单一镜像异构体材料的重要手段,重点介绍了手性多孔组装体组装方式(超分子组装、配位组装、共价组装及杂化组装)及其在环境、材料、催化等多领域的应用;阐述了精确的单晶结构解析表征发展史及其重要性。最后,崔教授介绍了在MOF框架内原位限域生长的金属卤化物的相关工作及其在手性转换与手性光功能调控领域的应用。在互动环节,现场气氛活跃,青年教师和研究生同学们踊跃提问,与崔教授就材料的稳定性、表征技术等相关问题进行了深入交流与讨论。崔教授以其深厚的学术底蕴和丰富的研究经验,耐心对每个问题进行了细致的解答。

报告现场

交流互动

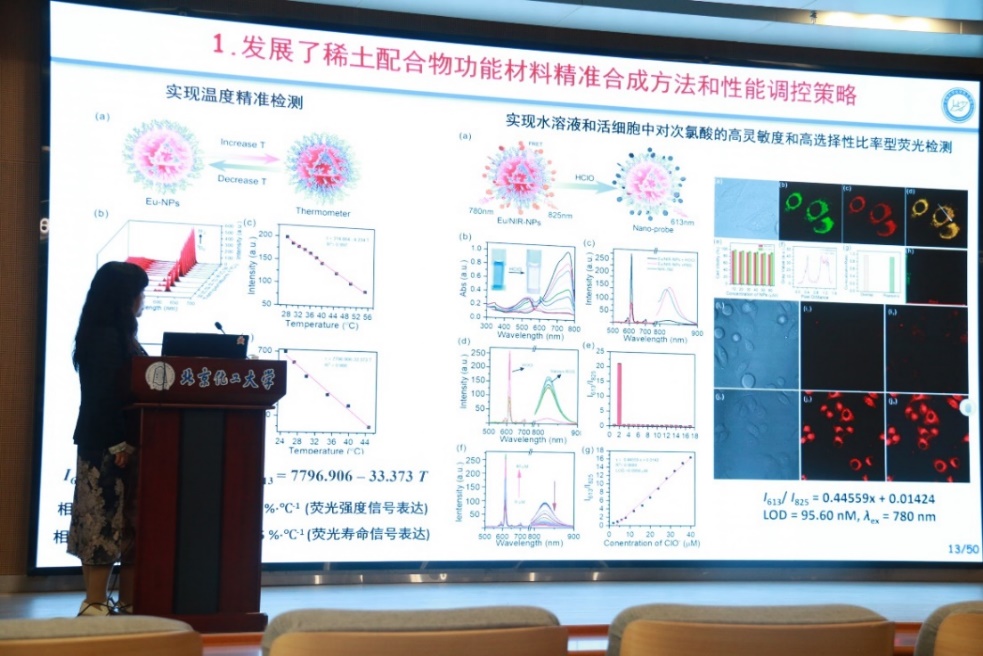

兰州大学唐瑜教授的报告题目为“稀土配合物功能材料研究”。唐教授梳理了我国稀土资源的储量、分布及开发现状,着重解析了稀土元素特有的4f电子层结构、丰富的能级跃迁特性及其光谱劈裂优势。在此基础上,讨论了稀土离子基于f-f跃迁和d-f跃迁的发光机制。随后,唐教授详细介绍了团队在分子水平精准调控稀土配合物发光性能方面的研究进展,着重介绍了通过界面效应、原位配位、能量转移与传递等策略,建立了稀土配合物材料的可控制备方法与定向调控体系,成功应用于智能发光体系(多级光学编码材料、靶向诊疗探针)及光功能转换体系(钙钛矿光电器件、高效光热纳米系统)的创新性研究。最后,唐教授介绍了其团队在推进稀土配合物材料中试应用方面的工作。在互动环节,现场气氛活跃,师生们踊跃提问并积极地参与讨论。唐教授就稀土元素配合物形成机制、应用于光热领域以及稳定性等问题详细作了解答。

报告现场

交流互动

中国科学技术大学李微雪教授围绕“AI驱动的金属催化剂稳定性理论”做了精彩报告。李教授首先提出了催化剂与分子间相互作用、催化剂与载体间相互作用是多相催化中两个最为重要的物理量,决定了催化体系的活性、选择性和稳定性。随后,李教授详细介绍了团队在金属与载体相互作用描述符领域的相关工作,基于物理启发的可解释多任务学习符号回归和自洽理论计算或实验数据集,建立了简洁、物理图像清晰的描述符。进一步围绕金属-载体强相互作用(MSI),李教授介绍了团队成员运用可解释AI技术,构造了高达300亿个候选数学表达式,从中建立了物理清晰的MSI控制方程,准确描述了多类界面体系;提出了强金属-金属相互作用判据,成功解释了迄今为止所有的氧化物载体包覆金属催化剂的实验现象。报告结束后,参会师生与李教授进行了深入的交流讨论,围绕MSI位点实验工作的调控以及碳化物、氮化物等材料上MSI作用机制等问题,李教授结合自身多年的理论研究基础以及与实验研究合作的成果经验一一给予了耐心、细致的解答。

报告现场

交流互动

三位教授的报告系统深入、内容详实、概念清晰,讲授深入浅出且生动有趣,同学们纷纷表示有很大收获和启迪。这是一场丰富的学术盛宴,将进一步激励同学们提升思维高度和创新精神,奋发有为,勇攀科学高峰。

会后合影

报告人简介:

崔勇,上海交通大学讲席教授、博士生导师。英国皇家化学会会士,现任《Materials Horizons》科学编辑及多种国际期刊编委。长期致力于手性多孔材料的设计合成,聚焦其不对称催化、手性分离和光电等功能研究。1999年在中国科学院福建物质结构研究所获得博士学位,1999-2005年先后在中国科技大学、美国北卡罗莱纳大学、美国芝加哥大学从事博士后研究。2005年任上海交通大学教授、博士生导师。2011年被聘为特聘教授,2019年7月起任讲席教授。2006年获评上海曙光学者,2010年国家杰出青年基金,2012年获长江学者。2017年获得上海自然科学奖一等奖(排名第一),2020年获得国家自然科学奖二等奖(排名第一)。2020年获上海交通大学最高荣誉“教书育人奖”。

唐瑜,兰州大学二级萃英特聘教授,博士生导师。教育部长江学者特聘教授,基金委稀土功能材料创新研究群体首席,英国皇家化学会会士,中国化学会会士,国务院政府特殊津贴专家。兼任国务院学位委员会第八届化学学科评议组成员,中国化学会副秘书长,中国化学会无机化学学科委员会、科普工作委员会、女化学工作者委员会委员。主持国家自然科学基金创新研究群体项目、重点项目和面上项目,111引智基地项目。在Acc. Chem. Res.、Natl. Sci. Rev.、Angew. Chem. Int. Ed.、J. Am. Chem. Soc.等刊物发表论文200余篇。获2024年全国三八红旗手荣誉称号、甘肃省自然科学一等奖、中国化学会首届“利华益”化学创新奖、甘肃省研究生教育优秀导师、甘肃省高等学校教学名师奖、霍英东青年教师奖、宝钢优秀教师奖、兰州大学十佳导学团队、兰州大学“我最喜爱的十大教师”等奖项。

李微雪,中国科学技术大学讲席教授,中国化学会会士,国家杰青。1992年本科毕业于武汉大学理论物理专业,1998年博士毕业于中国科学院力学研究所,1999-2004年先后在德国Fritz Haber研究所、丹麦Aarhus大学从事博士后研究,2004-2015年在中国科学院大连化学物理研究所工作,2015年至今在中国科学技术大学工作。研究方向为理论与计算催化,已发表包括Science(3篇)、Nature Catalysis(2篇)、Nature Nanotechnology在内的170余篇论文,爱思唯尔“中国高被引学者”。先后获国家基金委杰出青年基金(2012)、中国催化青年奖(2014)、国家高层次创新领军人才(2016)、中国科学技术大学杰出研究校长奖(2021年度、2024年度)等荣誉称号。现主持国家基金委创新研究群体“催化剂的活性和稳定性设计基础”项目、任美国化学会期刊ACS Catalysis副主编。